草綑沙發

收成後大量的乾稻草管大用途,可以鋪土糞(堆肥)、生火、為西瓜苗擋風砸草、鋪牛圈,手藝好一點的還有人拿來編織席子、草鞋,也可賣給做草索、榻榻米的人,所以屋前屋後曬穀埕邊都會有高大到幾乎像房子逼樣的草綑。疊草綑的大人像玩把戲的人一樣,把一捆一捆上小下大穿裙子假人一樣交錯壓疊出四平八穩的大草堆,要用時拆幾捆下來方便的很。

角落下散了厚厚的一堆足有半個人高的稻草,這是我們生命中第一座蓬鬆的沙發和彈簧床,多少個陽光燦爛的午後躺著乾爽的眠床用視線去追雲,或北風呼呼的冬天在草綑的護佑下背著風、晾開陽光懶懶;舒服到起雞母皮(雞皮疙瘩)的不上課的幻想,才不管克林伊斯威特和三船敏郎的<<大鏢客>>誰抄誰,總是嘴裡咬一截稻草、瞇眼看著遠方就夠帥了,上看的角度果然開闊,馳騁的幻想隨意型塑了雲的樣子。

躺在稻草堆裡有一種特殊的氣味,一種乾爽而大地遼闊無法形容比喻的味道,我愛這股味道,但已經二十多年沒聞過了,它只屬於三合院吧!

有一回小孩子躲到草綑玩火柴,果真一發不可收拾,半個村子的人大桶小桶全出籠,還排了兩條人龍接力傳遞水桶,但只靠著兩具手壓邦浦的出水實在無法對付直衝好幾丈高的烈燄,十幾分鐘後救火車到來,偌大的草綑已燒去七、八成。禍首被痛打、大家藉此好好訓斥了頑皮的孩子。

瓜棚

籬笆跟古亭坌常常會有瓜棚當好搭檔,簡單的堆肥土糞坑也最天然的施肥,這是農村中最不衛生的地方,至今想到仍然心有餘悸,我曾經幹過出土糞的活,那種記憶終生恐怖久久不去。但是自從牲畜養的少了、人口外移了、化學肥料大量使用後,這”奇景”就消失,地方是衛生多了但土地卻不斷酸化。

一點堆肥、籬芭旁種幾株絲瓜,幾隻竹竿搭橋就爬滿了大手掌般一葉葉的深綠,先開幾朵鮮黃色的小花招蜂引蝶,之後;夏天就會垂下來一條條累累的大絲瓜,多到來不及吃完就纖維化成菜瓜布,洗澡洗鍋少不了它。有些人家還在旁邊隨意栽幾棵金瓜(南瓜),南瓜太重,大多地上爬著,結出來躲避球大小沉甸甸的大瓜,煮米粉湯是一絕;裹麵糊炸過也很夠味。我們沒有萬聖節,就算有也決不會;也不允許拿南瓜或其它農作物來玩花樣。

有時後會不經意的角落隨處長出幾個西瓜,通常是熟爛了的老瓜落土再生或吃了瓜不吐籽的小孩子隨處”解放”的無心之作。

劈磚頭

這劈磚頭不是表演功夫或空手道,而是拆下老房子時,磚頭是最重要必須回收的資源,所以要把上頭上的灰泥用厚厚的柴刀劈砍下來,再用鐵錐一一敲打乾淨,盡可能的還原;以便下次要用時可以與水泥黏合。以前的磚頭尺寸比較馬虎,但質地硬密度高很多,現在想來應是裡頭多了黏土,煅燒時比較”照起工”(不偷工減料)吧?不像現在的;鬆垮垮的一掉就斷。這整理磚頭的工作又累人又辛苦,要拆牆、敲磚,要搬、要堆,大太陽或寒風中,真是一磚一瓦收拾的。給鐵鎚,柴刀、鐵錐或磚頭弄傷皮肉往往是免不了的。

整理好的磚頭與紅瓦會堆在一起等待下次”起厝”(蓋房子)時再利用,磚頭回收的比例很高,但自從水泥瓦與石棉瓦問世後,回收的閩南式紅瓦再也沒有派上場過。現在更絕了,不是鋼筋水泥就是鐵皮屋,磚瓦都用不上了,成了道地的建築廢棄物,還得付費清運才可以呢!

紅磚. 薄瓦..神明廳

柴窗. 稻草..亭仔腳

管坌. 土糞..竹籬笆

扁擔. 鋤頭..加鐵搭

飼羊. 飼豬..飼雞鴨

飼子. 飼孫..蕃簽埕

三棵大榕樹

懷念老房子除了所說的這些老東西之外,當然;還有那屋後三棵被風水之說謀殺的大榕樹,樹蔭底下的夏天幽閒活潑,樹蔭底下的夏天幽閒活潑,是所有在此生活過的人生命中標志著的翠綠,在這裡有太多的記憶。

如果由東向西望向廳堂豐姿樸素漂亮的輪廓,廳堂像曾祖母和阿媽、四位婆婆的慈顏,那她身後的榕樹就是老人家的頭鬃,相襯的如此優雅安詳。

但也因為高大蔥鬱而被鎖定必需在民間俗俚中葬喪。無法用言語表達的懷念,只能稍述一下心中的不捨:

厝後壁的 榕阿腳 林投 草綑 水肥車

飛來飛去 三姑麗(青蜓) 吼袂停是 蚶哺柴(蟬)

西瓜肚猴 扮公伙 睏中罩兼 講閒話......

後來,先生說<破格> : 樹蔭高過厝頂 樹根竄落廳底;

厝內的人破病逝世. 風水開始來落漈 ,

只好 ; 挖樹根剁樹皮 剖柴送入灶炕去燒火......

韋恩颱風與怪手

民國七十五年夏天;韋恩颱風來襲;我睡在五間的中脊之下,要是沒有那根福州大杉挺著,倒下來的中脊肯定會把我壓扁在通舖上。天將亮之前噴濺進來的雨水將我打醒,我略開著房門看出去,屋外盡是紅瓦或玻璃飛射,屋簷止不住的抖動著一片片掉落紅色的百年心血。這一夜所有的紅瓦厝全部遭到重創。

約五年後土地重劃;大開馬路,這一切拆除時都用怪手、推土機,一、二百年經營的廳、堂、護龍、字、畫、灶,那一個個「戴斗笠的大頭」、籬笆、瓜棚、竹簹厝、、、據說不到一天便夷為平地,舊日的景像只留下紀念唐山過台灣的舅公祖矮矮的小堂。

<<舅公祖>>

只存舅公祖那二 . 三坪的窄厝阿

對著西日頭 望向孤單的海口

卡早穿開腳褲ㄚ在這裡打珠仔 . 博狡的猴囝仔

攏無來點一支香 燒過金紙

有嫁娶 嘛無甜茶ㄚ是半塊大餅 ---

唐山過台灣舅公祖許

一片傷心畫不成

我在台北事後被告知,心痛驚惶的不知如何反應。我竟沒有為這老宅留下一磚一瓦,甚至身影圖片也沒有。慌亂飄浮像被刨挖出來離開了兩百年依戀的土地的樹,心魂找不到根著。我不是蘭花;但失根的沉鬱割裂了我的腦的平衡,從此我只是水耕的草或浮萍,依靠思念的夢境涼薄的存在著的生命,這樣的痛楚拿甚麼比得。

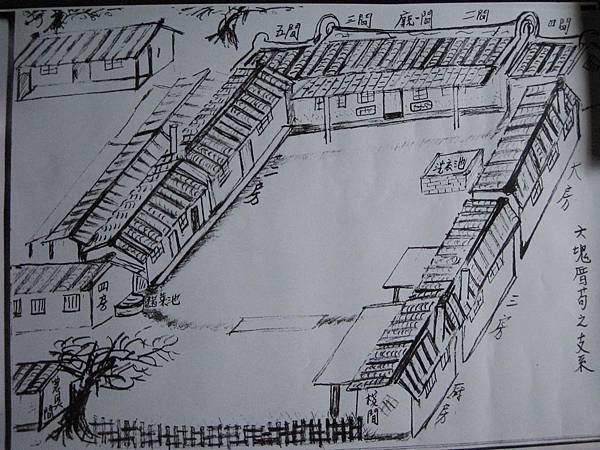

我憑著殘存的記憶素描這座心靈城堡,每個住過的親族都望畫慨嘆,老故事就這麼不斷不斷在傷逝的情感中流洩著,我癡傻傻的綴補著,希望終能為早年的生命鋪排一片大的畫面。

只是;一如唐朝高蟾在<<金陵遠望>>中的名句:

曾伴浮雲歸晚翠,

猶陪落日汎秋聲,

世間無限丹青手,

一片傷心畫不成。

沒了老宅的傷心可是畫的來的嗎?如今;我從老房子搶救回來的只有一口阿媽的嫁妝櫃了,檜木的餘溫不已,斑駁的歷練活絡著我昔日記憶的樣貌,對沒生活在大三合院的人而言這一些似真還假,對我以上的人而言老宅的存在是這般受傷的心靈,我沒有「丹青手」,只能用鉛筆以拙劣的筆法沾一點古早的氣味,試著追回。

然而,更堅信這素描本上的樣子不是夢裡自己騙自己的黑白影像,除非;看過我這畫的人都和我集體做同樣的夢,被灌輸存入同樣的記憶。才會都發出同樣的驚喜,轉換為親和土地和舊日溫情的慨嘆。

最後用一短篇呼喚過往,以示不敢或忘老厝:

現在,, 思念 找無厝通依哇

百外年,, 舊厝本就是歹身命

未堪咧,,海口的風颱和飛沙

真久無看到伊..阮開始懷疑..

懷疑這款的紅瓦.護龍.加大廳

只是瞑夢中...

自己騙自己的黑白電影......

留言列表

留言列表